"El binomio Muerte

y Vida constituye uno de los ejes de la cultura mexicana, ese espacio pendular

de explosiones dicotómicas, expuesto y dispuesto en gestos y palabras que

habitan las insinuaciones de cada silencio y de cada punto suspensivo. En ese

texto y en ese contexto de mezcla, de subversiones y de extrañamientos, de

vacíos abismales y de voces que tantean el mundo, está construida una de las

más hermosas y desconcertantes narrativas del siglo XX: Pedro Páramo, de Juan Rulfo.

Escuchar, leer y ver a Rulfo parece

darnos la sensación de que su voz retumba desde Comala, ciudad de su única

novela, ciudad purgatorio donde los muertos deshabitan un presente sin

esperanzas, sin cambios, sin futuro. Ciudad de ánimas en pena que tiene los

ojos puestos en las nucas, rumiando un pasado que tendrá siempre el mismo gusto

y el mismo disgusto. Ciudad para la cual los muertos vuelven en búsqueda de sus

cobijas para calentar la vida que la muerte armó en el infierno al que están

condenados. Ciudad de espectros que platican entre ellos y de monólogos que

repiten y gastan las pequeñas soledades de vidas en desamparo, desgarradas para

siempre de sí mismas. [...]"

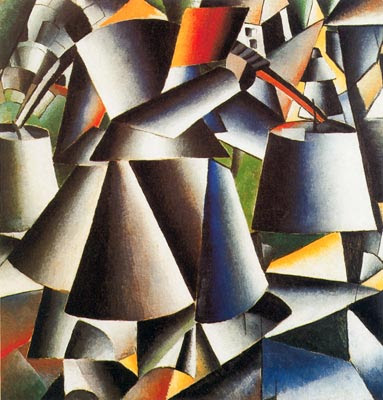

Imagen popular de la Santísima. México

"En una charla con estudiantes,

Juan Rulfo dice que para el mexicano la relación sagrado-profana ante la muerte

intensifica y recrea su trato con la vida y con los vivos. Pero que a los

muertos, en la semana del día 2 de noviembre, no queda más que la

desesperación, pues perdieron la paz de sus pláticas compartidas entre tumbas:

“Debe ser muy interesante vivir dentro de un cementerio y poder platicar con

los muertos, deben tener cosas muy importantes que decir (...) y me imagino que

los muertos no están solos. Los que los interrumpen son los que van a

visitarlos el Día de Muertos, precisamente, con música y mariachis y a

llevarles flores y ofrendas y pulque y comida. Entonces es cuando ellos se

sienten más a disgusto. Pero en cambio, cuando están solos, platican muy a

gusto entre ellos...”.

Esa relación establecida entre Muerte y

Vida / Voz y Silencio reviste a Pedro Páramo de un cierto aire de inquietud que

debe suscitar algunos cuestionamientos, pues como dijo el escritor Carlos

Fuentes: “Con Rulfo siempre hay que estar alerta y preguntar...”. En una Comala

católica hasta los huesos —y también después de ellos—, donde todos morían en

pecado y, por eso, volvían todos para expiar sus faltas, las oraciones y el

hecho de narrar eran la única manera de dar a las ánimas un aliento de

salvación. Y más: son ellas las que definen la frontera entre vivos y muertos;

son ellas las que hacen recordar a los muertos su condición de muertos, pues

una vez perdonados encuentran la paz que les permite dejar de vagar por el

mundo de los vivos para habitar, de forma definitiva y tranquilizadora (para

los vivos) la espacialidad de la Muerte.

Pero el infierno de Comala reside sobre

todo en el hecho de que ya no hay vivos que recen por los muertos y la única

persona investida de poderes para perdonar a ese poblado, el padre Rentería, es

uno de sus más aplicados pecadores. Corrupto y ganancioso, entrega el perdón

por dinero y por él condena a las ánimas a quedarse eternamente sin salvación.

No puede ayudar a su comunidad con el perdón de la gracia divina, pues él es

apenas uno más destinado a deambular en ese purgatorio repleto de ánimas

entregadas a expiar sus pecados. Un purgatorio que, al revés de lo que pregona

el catolicismo, es definitivo. Y esa es

la gran condena impuesta a esos habitantes: tener la esperanza de salir de ese lugar

después de que cumplieran sus penas,

vivir de esa esperanza, estando condenados a jamás verla realizarse.

Es precisamente en ese punto donde

reside una de las innúmeras maestrías rulfianas:

los personajes sólo ganan la posibilidad de salir de sus purgatorios individuales y colectivos por medio del

discurso narrativo, pues contar una historia es, en esencia, una manera de

oración.

Los muertos se encuentran incapacitados

de abogar en causa propia y se convierten en dependientes eternos de las

oraciones y misas encomendadas a los

vivos, con la finalidad de que Dios revea y minimice sus purgatorios. En palabras de Fabienne Bradu, “...

para los ‘habitantes’ de Comala Dios

está lejos o está sordo, pero es inalcanzable (...) en el supuesto caso de que

la existencia de Dios no sea engaño” (1989: 39).

En espera de la justicia divina, las

ánimas siguen vagando por la ciudad, dividiendo

y compartiendo el mismo espacio y la misma temporalidad de los vivos. Sin embargo, si pensamos en la justicia

divina como algo ecuánime, percibimos

una realidad mucho más difícil de soportar, una verdadera paradoja teológica trabajada en las entrelíneas de esta

novela: la justicia de la religión católica

es esencialmente injusta, precisamente porque contempla a todos de igual manera. Independiente de cuáles y

cuántos fuesen los pecados cometidos, Dios perdona a todos indistintamente. Ese

es el dilema: si Dios es misericordioso,

Dios es injusto. Por eso los habitantes de Comala desconfían de Dios y de su poder de discernimiento.

En el complejo culto del mexicano a la

muerte, las oraciones (y las ofrendas) ocupan un papel central. Volver para

visitar a los vivos es un hecho esperado

por todos: los preparativos que involucran toda la comunidad (de lo público a

lo privado) en la expectativa del retorno de sus muertos en la primera semana de noviembre son grandiosos y dan

cuenta de esa importancia. Sin embargo,

al fin de las festividades, los muertos deben retornar a su mundo: muchos de los habitantes los acompañan al

cementerio para tener la seguridad de

que real y definitivamente se van. Quedarse con los vivos representa compartir un mundo y de un lenguaje que ya no

les pertenecen, y concretiza la locura de lo indiscernible. [...]"

Carvalho da Silva, S. Andrea Muerte y religiosidad en Pedro Páramo; en

No hay comentarios:

Publicar un comentario